北海異談の作者が処刑される

1808年に、大坂の講談師・南豊亭 永助が、文化露寇を題材とした小説を執筆しています。

文化露寇は幕府が敗北した事件ですので、幕府はその失態を隠すため、情報統制を行って隠蔽しようとしていました。

しかし既に触れた通り、情報を隠そうとしたことで、かえって被害が誇張されて世間に伝わっていきます。

そんな状況下で永助は資料を集め、創作を織り交ぜて、文化露寇を「北海異談」というタイトルの読み物に仕立てることにしたのです。

この本の中で永助は、ラスクマンとレザノフの来航、そしてフヴォストフの襲撃までを描いていますが、幕府に配慮し、最後は日本が勝利する、という筋立てに変更しています。

しかし幕府はこれを出版した永助を捕らえ、処刑してしまいました。さらに資料を提供した者や、貸本屋までもが遠島刑を受けるなどして処罰されます。

本を出版しただけで死刑にするとは、いかにも量刑が重すぎますが、この事件に対し、幕府が非常に神経質になっていたことがうかがえます。

ゴローニン事件が発生する

さて、ここからは文化露寇の余波として発生した、「ゴローニン事件」について書いていきます。

ロシア軍の撤退によって、蝦夷の周辺ではひとまず情勢が落ち着いていきましたが、火種はまだくすぶったままでした。

これはロシアの攻撃が、現地の軍人であるフヴォストフの独断であったことが、日本に伝わっていなかったからです。

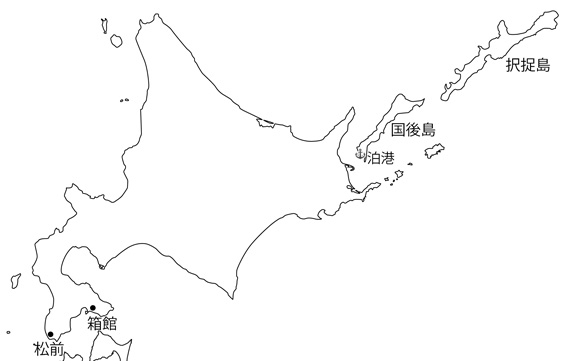

そんな状況下で、1811年にロシアの軍人・ゴローニンが、千島列島を測量するためにディアナ号で来航しました。

ゴローニンは択捉島の北側に上陸すると、そこで松前奉行所の役人・石坂武兵衛に出会います。ゴローニンが水や食料の補給を希望すると、石坂は振別の会所に向かうように伝え、紹介状も渡しました。

しかしゴローニンは、根室海峡の探索がしたいと思っていましたので、石坂の勧めに従わず、国後島(くなしりとう)へと向かってしまいます。

そして泊湾に入港するのですが、ロシア船を警戒していた現地の役人は、ディアナ号に向けて砲撃を開始しました。

これに対し、ゴローニンは樽に手紙を入れて送り、補給をしに来ただけだと説明します。

この手紙を受け取った役人は、ゴローニンに陣屋(役所)にやってくるようにと要請しました。

ゴローニンは士官や水夫たちを連れて陣屋を訪問し、そこで接待を受けます。

しかし陣屋の役人は、ロシア船に補給をしてもよいか、松前奉行に問い合わせるので、それまで人質を残すようにとゴローニンに要求しました。

ゴローニンはこれを拒否してディアナ号に戻ろうとしたのですが、その場で捕縛されてしまいます。

ロシア側から見ればだまし討ちであったわけですが、日本側からすれば、先の襲撃事件で手痛い打撃を受けていましたので、警戒するのはやむを得ない面もあったと言えるでしょう。

ゴローニン事件 関連場所の地図

リコルドがゴローニンの解放のために奔走を開始する

こうして艦長のゴローニンが捕縛されてしまったので、代わって副艦長のリコルドが、ディアナ号の指揮を執ることになります。

リコルドは陣屋と砲撃戦を行いますが、さしたる損害は与えられず、戦いが激しくなるとゴローニンの身が危うくなると判断し、ひとまずロシアの基地があるオホーツクへと引き下がります。

帰還したリコルドは、援軍の派遣を要請するため、首都のサンクトペテルブルクまで赴こうとしました。

その道中で、既に援軍要請がなされていると知って、オホーツクに引き返すのですが、これはナポレオンがロシアに攻め込む前年のことでしたので、この要請は政府に却下されてしまいました。

このためにリコルドは、自力でゴローニンを救出するべく、活動を開始することになります。

リコルドはゴローニンと身柄を交換するため、文化露寇の際に捕虜になっていた中川五郎治や漂流民を伴い、再び日本へと向かいました。

なお、この中川五郎治はロシア抑留時に、天然痘を予防するための、種痘の技術を身につけており、日本に初めて種痘を導入した人物になっています。

この不毛な日本とロシアとの抗争において、唯一とも言える良き出来事だったと言えます。

老年期のリコルドの肖像

【次のページに続く▼】