加藤清正は豪傑として知られる武将ですが、朝鮮半島に渡って戦っていた時期に、虎退治をしたことでも知られています。

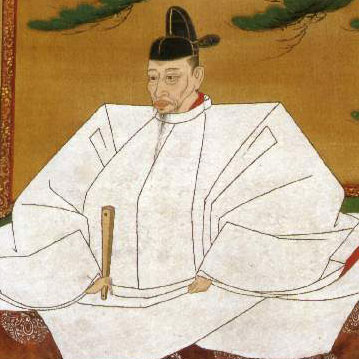

【加藤清正の肖像画】

ある時に清正の軍勢は、朝鮮の大きな山の麓に陣営を構えていたことがありました。

やがて夜になると、山に住んでいる大きな虎がやって来て軍馬に襲いかかり、それをくわえたまま、宙を飛んで陣営から逃げていきました。

馬をくわえてそのまま跳躍したのですから、相当に大きく、力のある虎だったことがわかります。

この報告を聞いた清正は、「なんと口惜しき(悔しい)ことよ」と言って、おおいに怒ります。

虎はすっかり味をしめたようで、翌日には清正の小姓(側仕えをする家臣)・上月左膳もかみ殺されてしまいました。

たび重なる襲撃に清正は激怒し、かくなる上は虎を退治してくれんと、家臣たちに命じて山を取り囲ませます。

そして山を探索するうちに、やがて一匹の虎が萱原をかき分け、茂みから飛び出して来ました。

そして大将である清正を目がけて疾走して来ます。

この時に清正は大きな岩の上に登り、家臣たちに指示を出していましたが、虎の突進にも、まったく慌てることはありませんでした。

清正は鉄砲を携えていましたので、落ち着いて虎に狙いをつけます。

虎と清正を隔てるのはおおよそ三十間(54メートル)の距離で、当時の火縄銃でも、十分に有効な射程距離でした。

虎は鉄砲で狙われていることに気がつき、清正をにらんで立ち止まります。

そして清正の家臣たちも鉄砲を構えて虎を撃とうとしますが、清正は「撃つな!」と命じます。そうして家臣たちに手出しを控えさせたのでした。

「わしが自ら、この虎を撃ち殺してくれよう」と言い放ち、家臣の仇討ちに燃える心情を露わにしました。

やがて覚悟を決めた虎が、再び清正に向かって突進し、間近まで迫ると、口を開いて牙をむき、飛びかからんとします。

清正はそれに対し、虎の喉を目がけて銃弾を発射すると、これが見事に命中し、ただの一発で虎は地面に倒れ伏します。

そして虎は起き上がろうともがくのですが、急所を撃たれたためにこれを果たせず、そのまま絶命しました。

馬をさらってしまうような大きな虎に臆せず、ただの一発でしとめた清正の勇気が称賛され、この逸話は広く知られることになりました。

片鎌槍の伝説

一方で、清正は十文字の槍を愛用していたのですが、虎と戦った時に、その片方の刃を折られてしまった、という伝承があります。

このため、その槍は「片鎌槍」と呼ばれるようになりました。

十文字槍と片鎌槍の図

引用元:デジタル大辞泉

おそらくこれは、「鉄砲で虎を退治した」という話が、清正の勇気を強調するために、「槍で退治した」という話にすり替えられたのだと思われます。

ひとりで槍で虎を退治した、というのが事実ならば、確かにすごいことですが、鉄砲で一発でしとめた、という方が信憑性があるように思えます。

もちろん、400年以上も前の事件の、確実な真相を究明するのは困難ですので、本当に槍で倒した可能性もあるのですが・・・。

ちなみに「清正愛用の片鎌槍」は現存していますが、この槍は初めから片刃がなく、虎に噛まれて折られた、というのは事実ではないようです。

もうひとつの虎退治

また、清正の家臣にも虎退治の逸話があるのですが、こちらは知恵によって退治した、という話です。

ある時、清正の陣が虎に襲われ、ひとりの

そして虎によって山奥に連れ込まれるのですが、虎はすぐにその男を食べる気はなかったようで、じゃれついたりして遊んでから、眠りについてしまいました。

足軽は、意を決して朝鮮にまでやって来たのだから、戦場で死ぬ覚悟はできているが、虎のエサになって死ぬのはまっぴらごめんだ、と思い、なんとか無事に脱出してやろうと考えます。

何もせずに逃げ出すと、虎に見つかって追いかけられ、殺されてしまう可能性が高くなりますので、ひとつ工夫をすることにします。

近くには木のつるなど、ひもの代わりに使えるものが豊富にあることに気がつき、足軽はこれを利用することにしました。

虎を起こさないようにと気をつけながら静かに行動し、つるを集めてロープ状にすると、虎の首にそれを巻き付けます。

そして大木の幹につるを巻き付けて結びました。

用意を終えた足軽は、虎に声をかけてから走り出します。

すると目を覚ました虎が、足軽を追いかけようとして駆け出すと、とたんに首がきゅっと絞まり、やがて窒息して息絶えてしまいました。

足軽はこうして山を無事に脱出し、陣営に戻ると、事態を報告します。

それが清正まで伝わり、虎の死体が確認されると、清正は足軽の知恵を称賛します。そして部下を率いる身分である、士分に取り立ててやった、ということです。

こういった挿話がいくつも語り継がれるほどに、当時の朝鮮半島には虎が多かったようです。

ちなみに清正は幼名を「虎之助」といい、それにちなんで「肥後の虎」という異名も持っており、何かと虎に縁のある人物だったようです。