羽柴秀吉は関白になって豊臣秀吉を名のるようになり、天下人としての地位を手に入れました。

秀吉は元々は低い身分の出で、そこに至るまでの過程で何度も名前を変えています。

この文章では、秀吉の名前の変化とともに訪れた、彼の出世の道のりについて書いてみます。

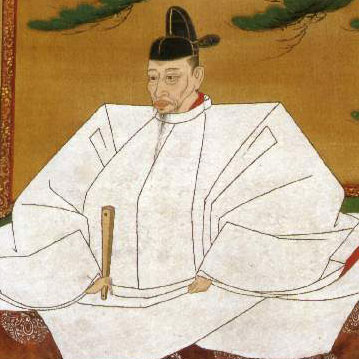

【異例の出世を遂げ、何度も名前を変えた豊臣秀吉の肖像画】

幼名は日吉丸?

秀吉は1537年の生まれで、幼名は日吉丸だったと言われています。

しかしどこで生まれたのか、父や母は誰だったのかについては諸説あり、どれが真実なのかは誰にもわかりません。

関白という尊貴な身分になりながら、その素性が定かでないというのは異常なことです。

秀吉自身が明らかにしなかったことからして、人に誇れるような出自でなかったのは確かでしょう。

広く知られている説では、尾張国(愛知県)中村郷の出身だったとされています。

父は足軽(兵士)をしていた木下弥右衛門で、母は「なか」だったとされています。

父の死後に母が再婚しますが、この養父との折り合いが悪く、日吉丸は家を出て放浪の暮らしをすることになります。

父の遺産を受け取り、それを元手に針売りの行商などしながら各地を流れ歩いていた、と言われています。

木下藤吉郎を名のる

日吉丸はやがて遠江(静岡県西部)に流れ着き、今川義元の家臣・松下之綱(ゆきつな)に仕えました。

この頃から木下藤吉郎を名のっており、以後の経歴ははっきりとしています。

松下之綱は今川義元の家臣の家臣、つまり陪臣という立場で、遠江にある頭蛇寺城(ずだじじょう)の城主を務めていました。

能力のある藤吉郎は松下之綱に目をかけられましたが、同僚との折り合いが悪く、いじめを受けるなどしたため、ほどなくして退転しています。

後に天下人となった藤吉郎は、この松下之綱を大名の身分にまで引き上げており、それが松下之綱が藤吉郎によくしていたのだろうと言われる根拠になっています。

その後、松下家は江戸時代に5万石の大名にまで成長しており、藤吉郎との縁が思わぬ形で家の発展に結びつくことになりました。

信長に仕える

松下之綱の元を去った藤吉郎は、地元の知り合いのつてをたどって尾張の領主・織田信長に仕えます。

これが1554年のことで、藤吉郎は17才になっていました。

この時の身分は「小者」というもので、信長の身辺に仕えて雑用などをするのがその役目でした。

藤吉郎は体格が小さく、戦闘には向いていなかったので、足軽になることは避けたのでしょう。

あるいは、大名である信長自身の目にとまる仕事につくことで、立身出世のきっかけをつかもうとしたのかもしれません。

やがてあだ名をつけるのが好きな信長から「猿」と呼ばれるようになり、その存在を覚えてもらえるようになります。

信長の草履取りをしていた時に、懐に草履を入れて温めておき、これを信長に差し出して気に入られた、という有名な逸話があります。

そのうちに、単なる雑用係を務め続ける程度の人間ではない、と信長に認められたようで、清州城の普請奉行(建築の責任者)や台所奉行に任じられるなど、内政面で活躍し始めます。

やがて身分を得た藤吉郎は信長の家臣・浅野長勝の養女であるおねと結婚します。

こうして藤吉郎は仕えるべき主人と、身を落ち着けられる居場所を手に入れました。

【次のページに続く▼】