家臣の反対を退ける

この時に利長の家臣たちは、「殉死をし損なうような者を高禄で召し抱えては、世の聞こえが悪く、誹りを受けることにもなります。取りやめるべきです」と諫めました。

もっともな意見ではあったのですが、利長は「高定には見所がある。何より槍の達人であるし、本来は勇敢な男だ。他日、かならず前田家のために役に立つであろう」と述べ、家臣たちの意見を退けています。

利長は高定が殉死に失敗した過ちを見るのではなく、その長所である武勇を評価して、1万石もの領地を与えたのでした。

高定、大聖寺城にて勇ましく戦う

そして1600年になると、天下分け目の「関ヶ原の戦い」が勃発します。

この前年に父・利家は病死しており、利長が前田家を統括する立場についていました。

利長は徳川家康が率いる東軍に味方することを決め、北陸の鎮定に当たることになります。

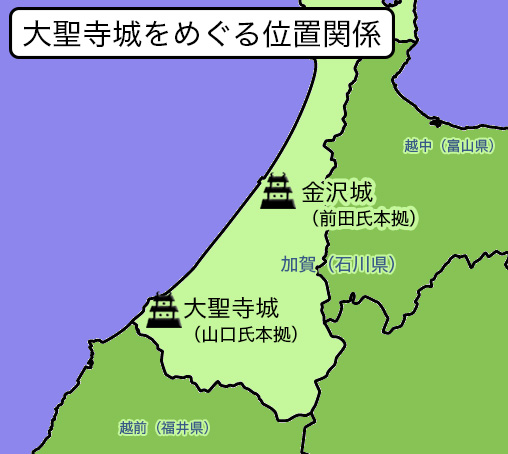

利長がまず初めに取りかかったのは、加賀(石川県)の大聖寺城の攻略でした。

ここの城主・山口宗永は西軍に所属し、前田家に敵対する姿勢を見せていたのです。

この城攻めの際に高定は勇躍し、本丸の入り口にまで果敢に攻め込み、槍を振るって敵を何度も突き崩すという、抜群の武功を立てました。

そして自らも反撃を受けて多くの手傷を負いましたが、ついに力尽きそうになると、敵に討たれるよりも先に、己の首をかききって自害し、華々しい死を迎えています。

この高定の奮戦のかいあって、前田軍は大聖寺城を陥落させることに成功しました。

前田家の家臣たちは、「高定は臆病者だと思っていたのに、これほどの働きをするとは・・・」と驚きました。

そして利長の、人を見る目の確かさに感服したのでした。

高定の奮戦と、死に場所の用意

おそらく高定はこの戦いに望むに際し、初めから生還を期さず、「死ぬまで戦いぬいてくれよう」と覚悟を固めていたのでしょう。

そうすることで、殉死の失敗の恥をすすぐとともに、再起の機会を与えてくれた利長への恩を返そうと考えていたのだと思われます。

そしてその通りにやり遂げたことで、臆病者と罵られながら、世間の目を避けて暮らす生涯を送らずにすみ、勇者として名を残して死んでいくことができたのです。

利長は高定が死ぬまで戦うだろうとまでは考えていなかったでしょうが、世評に惑わされず、その心に勇敢さが宿っていることと、槍の技量をまっすぐに評価したことで、結果として見事な死に場所を与えることになったのでした。

高定を説いて前田家に仕官させたのは、ひとりの傷ついた侍の心を、救済する行いだったのだと言えます。

利長はそのような、人に対するいたわりの心を備えていました。

前田氏は仁の心を備えている

北陸においては、丹羽長重という大名も西軍に属して戦い、敗者となりました。

利長はこの長重とも激しく戦っているのですが、終戦すると、彼の助命を家康に嘆願しています。

この影響もあって、長重は領地を没収されたものの、命は助けられ、後に東北で大名として復帰しました。

かつて父・利家もまた、敵対していた佐々成政という武将の死を救ったことがありました。

このため「前田氏は代々、仁の心を備えている」と評判になり、その声望を高めたということです。

関連記事