倉慈は魏の時代に敦煌の太守に任命され、善政をしいた人物です。

敦煌は漢の西の果てにあり、動乱の影響で統治が行き届かなくなっていました。

倉慈はそれを立て直し、政治に公正さを取り戻し、民から慕われ、死後も祭られるようになります。

この文章では、そんな倉慈について書いています。

淮南に生まれる

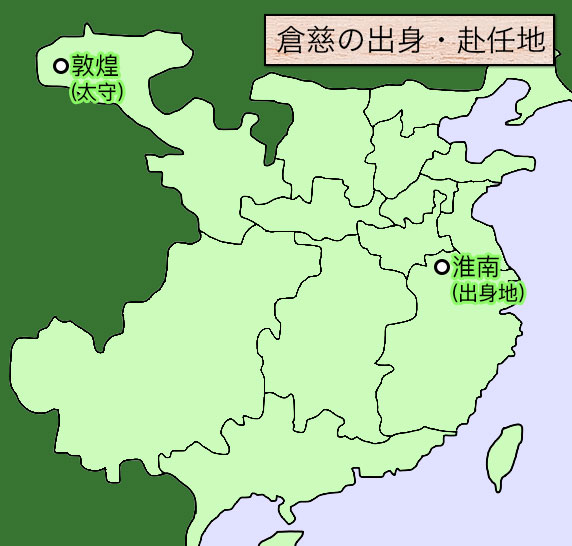

倉慈は字を孝仁といい、淮南の出身でした。

始めは郡の役人になっています。

やがて建安年間(一九六年〜)になると、曹操は淮南で屯田を行うための人員を募集しました。

その際に、倉慈は綏集都尉に任命されています。

「綏」は「なぐさめ、いたわる」という意味ですので、集まってきた人員の世話をする役割だったと思われます。

西方に赴任する

その後、曹丕が皇帝になり、年号が黄初(二二〇年〜)になると、長安の令になりました。

倉慈は清廉で倹約に励んだので、官民から畏れられつつも、愛されます。

皇帝が曹叡にかわり、太和年間(二二七年〜)になると、敦煌の太守に任命されました。

敦煌はシルクロードにあるオアシス都市で、交易の拠点として栄えていました。

公正な統治を行う

当時、この郡は西の辺境にあり、動乱が発生したことにより隔絶され、二十年に渡って太守がいない状態になっていました。

このため、豪族たちが勢力を伸ばし、土地をすっかりと支配するようになっています。

前任の太守の尹奉らは、その状況を是認するだけで、なんら変革をすることができないでいました。

倉慈は着任すると、豪族たちの力を抑えつけ、貧しい者たちをいたわり、道理にかなった統治を実施します。

豪族たちはありあまるほどに田畑を持っているのに、力の弱い民は立錐の余地もないほどの土地しか持っていない、不平等な状態になっていました。

このため、倉慈はそれぞれに公平に租税が割り当てられるようにし、少しずつ本来のあるべき状態へと戻していきました。

迅速に裁きを行う

倉慈の統括下にあった各地の城は、訴訟を持ち込む者たちであふれかえった状態になっていました。

しかし各地の県の役所ではそれをさばききることができず、多くの者たちが郡の役所に集まってきます。

倉慈は自ら出向き、罪の軽重を判断し、死刑以外の者たちは鞭や杖で打つだけで解放してやりました。

一年の間、裁判を行って刑罰を決めたものは十人にも満ちませんでした。

これは敦煌の役所の能力が低かったり、人員が不足していたので、倉慈は柔軟に対応し、簡易的な処置で裁きをすませたということなのでしょう。

交易を円滑にする

また、常日頃から西域の異民族の者たちは、魏に来貢したいと希望していたのですが、豪族たちに阻まれて実行できないでいました。

そして彼らと交易をしても、詐欺にあったり侮られたりし、いい加減な扱いを受けることが多くなっていました。

このために異民族の者たちは怨みを抱いていたのですが、倉慈は彼らをいたわります。

そして洛陽に行きたいと希望する者には、その許可を出してやりました。

また、郡を出て地元に帰りたいと望む者は、役所が公平に取り扱い、官物を用いて交易し、官吏を遣わして道中を護衛をさせます。

このような措置を取ったので、民も異民族の者たちも、その徳と恩恵を称えました。

死後に祭られる

倉慈は数年の間、太守を務めましたが、その途中で亡くなります。

官民は親戚を失ったように悲しみ、その姿を絵に描き、遺影を慕いました。

西域の諸民族は倉慈が亡くなったと知ると、みなが戊己校尉(西域を担当する武官)や高官の勤める役所に集まり、哀しみを表します。

中には刀で自分の顔を傷つけ、それによって倉慈への誠心を明らかにした者までいました。

また、倉慈のために祠を建て、共同でこれを祀り続けました。

その後

その後は王遷や趙基といった者たちが倉慈の事績を受け継ぎましたが、いずれも前任者には及ばなかったと評されています。

その後、皇甫隆が新たに太守になりましたが、それまで耕作の技術や知識が乏しかった敦煌に灌漑を広め、用水を簡単に得られるようにし、それまでの五倍もの収穫が得られるようにしました。

敦煌の人々は、剛毅で果断である点においては倉慈には及ばないが、皇甫隆は勤勉で愛情を備えており、民に利益をもたらした点では倉慈に準じる、と考えました。

倉慈評

三国志の著者・陳寿は「倉慈は人々に恩恵をもたらし、道理をわきまえていた。魏の時代における名太守である」と評しています。

個人伝はないものの、他にも数名の優れた太守の名前が列挙されており、魏には内政に秀でた人材が数多くいたことがわかります。