尚書令となるも、名声は低下する

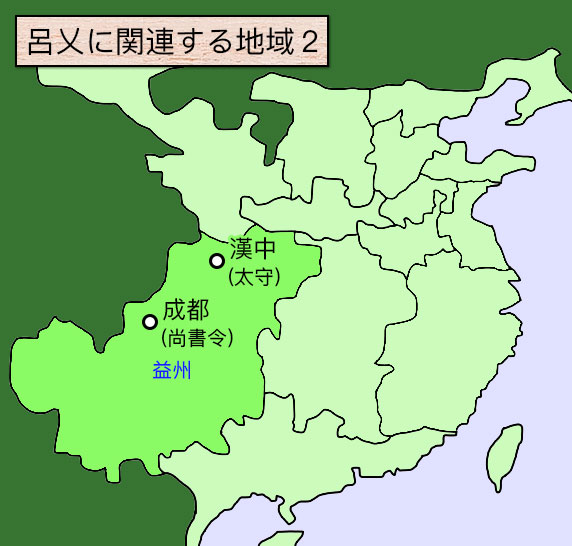

それから呂乂は中央に入って尚書となり、やがて董允にかわって尚書令(政務長官)に昇進しました。

そして事務を遅滞させることなく、素早くこなしたので、役所の門の前で待たされる者はいませんでした。

呂乂はこのように、内外の職を歴任しましたが、身を整えて倹約に努め、謙虚で口数が少なく、政務の処理は簡潔で明瞭でした。

このため、「呂乂は清潔で有能だ」と評判になります。

しかし一方で、法律を遵守しようとする姿勢が厳しすぎ、法を万能視して振りかざす、融通のきかない俗吏を積極的に起用したために、その点では評判が悪くなりました。

この結果、地位は高まったのですが、名声は地方官だった時よりも、劣ることになります。

死去する

こうして蜀に仕え続けた後、呂乂は251年に逝去しました。

子の呂辰は父と同じく地方官になり、成都の県令を務めています。

また、弟の呂雅は謁者(宮中で来客を取り次ぐ役職)となりました。

呂雅は父に似て、清廉かつ厳格な性格で、そのうえ文才を備えており、『格論』という書物を記しています。

なお、呂乂と同僚だった杜祺は、郡守や監軍、大将軍司馬(軍政官)などを歴任しました。

また、劉幹は巴西郡の太守になりましたが、いずれも呂乂と親交を保ち、高い評判を得ています。

しかし倹約質素で、法を遵守することについては、呂乂には及びませんでした。

呂乂評

三国志の著者・陳寿は呂乂を次のように評しています。

「呂乂は郡にあるときには称賛され、朝廷にあっては評判を落とした。

黄霸・薛宣と同じ種類の人物である」

黄霸と薛宣はいずれも、地方にいた時は功績があったのに、朝廷で仕事をすると、評価が落ちてしまった人物たちです。

呂乂の場合は、法を遵守することに執心しすぎ、状況に応じて柔軟に運用する能力が欠けていたので、中央政府の政務を司るうえでは、あまり適性がなかったのでしょう。

功績を立てると出世をして、より広い範囲の物事を扱うようになりますが、人にはそれぞれ適した器があり、それを逸脱すると、評判を下げてしまうようです。

現代の組織論にも、「有能な人物はやがて出世するが、それを積み重ねるうちに、いつか適性のない地位にまで到達し、有能さが失われてしまう」というものがあります。

(ピーターの法則)

呂乂の事例はそれにあてはまっており、現代でも古代でも、こういった問題は発生しがちなようです。